予期せぬ妊娠に気づいたとき、「産むべきか」「中絶するべきか」をいつまでに決断したら良いのか知りたい女性やパートナーもいるでしょう。

当クリニックでも「中絶するかまだ悩んでいて、いつまでに決めればいい?」「初期と中期の中絶は何が違うの?」という疑問をよく聞きます。

まず結論からお伝えすると、

- 初期中絶が可能なのは「妊娠12週まで」

- 妊娠週数は最終月経日から数える方法が一般的

- 中期中絶は身体的・精神的な負担が大きくなる

- 決断に悩んでいても、まずは1日でも早く産婦人科を受診し、正確な週数を確認することが最も重要

この記事では、中絶がいつまで可能か、妊娠周期の数え方、初期中絶と中期中絶の違いと特徴、リスクについて詳しく解説しています。

ご自身にとって最善の選択をするための予備知識として、ぜひご活用下さい。

初期中絶はいつまで可能?

初期中絶は、妊娠12週未満まで可能です。なお、妊娠週数は最終月経の初日から数え始めます。そのため、気づかないうちに妊娠週数が進んでいることも少なくありません。「まだ初期だと思っていたら、すでに中期だった」というケースもあるので、できるだけ早い段階で医療機関に相談することが大切です。

一方、中期中絶は妊娠12週以降に行われ、通常の出産に近い方法で処置が進められます。具体的には、陣痛を促す処置を行い、出産と同じように胎児を体外に出すため、数日間の入院が必要です。身体的・精神的な負担が大きくなる点に注意しましょう。

なお、日本では、母体保護法で人工妊娠中絶が可能な期間は「妊娠21週6日目まで」と定められています。妊娠22週以降は、胎児が母体外でも生存できる可能性があるとみなされ、中絶は認められません。

「自分はまだ初期のはず」と来院された方が、すでに中期に入っているケースは珍しくありません。特に生理不順のある方は、自己判断で週数を誤解しやすいため、早めに受診して正確な週数を確認しましょう。

参考元:母体保護法

妊娠週数の数え方は?

妊娠の週数は、初期中絶の可否を判断する大切な基準です。もっとも一般的なのは最終月経から数える方法ですが、基礎体温の記録や医療機関での超音波検査でも確認ができます。

正しい週数を把握できれば、中絶や治療など今できる選択肢を安心して検討できるでしょう。ここでは代表的な3つの方法をわかりやすく紹介します。

最終月経日から計算する

もっとも一般的で簡単な数え方が、最終月経日から計算する方法です。この方法では、最後の月経開始日を0週0日と数えます。

例:最後の月経が4月1日に始まった場合

- 4月1日:0週0日

- 4月7日:0週6日(0週目の最終日)

- 4月8日:1週0日(1週目の始まり)

- 4月15日:2週0日

なお、月経の遅れに気づいて妊娠検査薬を試す頃には、すでに妊娠5〜6週になっている点に注意が必要です。特に生理不順のある方は、自己計算で実際の妊娠週数とずれが生じやすく、「まだ大丈夫」と思っていたのに、思った以上に週数が進んでいたというケースも少なくありません。

妊娠の可能性があると感じたら、自己判断に頼らず、できるだけ早く医療機関を受診し、医師に正確な週数を確認してもらうことが非常に大切です。

基礎体温法から計算する

日頃から基礎体温を測って記録している方は、排卵日を特定して妊娠週数を計算する方法もあります。

排卵が起こると、体温が「低温期」から「高温期」にきり切り替わるため、このタイミングから受精の可能性が高い日を推定できます。この方法は、生理周期が不規則な方にとって、最終月経日だけで計算するよりも精度が高い場合があります。

ただし、この方法は日々の記録が必須であり、体調や生活リズムによって体温に誤差が出ることもあるため、あくまで目安としてお考えください。いずれの場合も、正確な妊娠週数を確定するには、医療機関での検査が不可欠です。

超音波(エコー)検査で調べる

もっとも正確に妊娠週数を把握できるのが、医療機関での超音波(エコー)検査です。

この検査では、妊娠初期の胎嚢や胎児の大きさを測り、標準的な成長度合いと比べて正確な週数を割り出します。生理不順の方や最終月経日を覚えていない方でも、この方法なら正確に判断できます。

中絶手術を行う上で、妊娠週数は非常に重要な情報です。特に、初期中絶が可能な時期は限られているため、自己判断で週数を計算するのではなく、早めに産婦人科を受診して医師に確認してもらいましょう。

初期中絶は妊娠12週未満まで可能

初娠中絶手術は、妊娠12週未満(妊娠11週6日まで)に行われる中絶手術のことです。

この時期は胎児がまだ小さく、比較的安全に日帰り手術が可能です。

妊娠5週目頃から超音波検査で胎児のいる袋(胎嚢)の存在が確認できるため、中絶手術は最速で5週目ころから実施できます。

初期中絶の手術方法とは

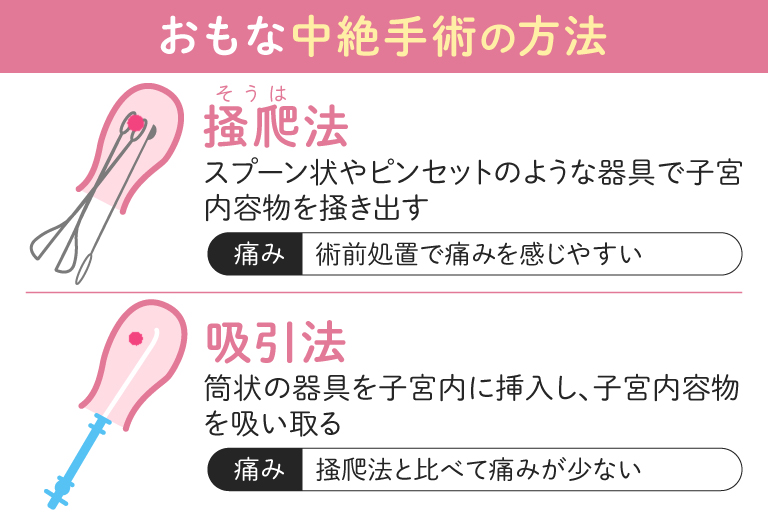

初期中絶で主に用いられる手術方法には、「吸引法」と「掻爬(ソウハ)法」があります。

吸引法はさらに「手動真空吸引法(MVA)」と「電動真空吸引法(EVA)」の2種類に分けられます。

2023年より妊娠8週までの中絶に「経口中絶薬」という選択肢も加わりましたが、所要時間の短さや成功率の高さから、日本では現在も手術による中絶が一般的です。

- 実施できる時期は妊娠5週ころから11週まで

- 手術自体の所要時間は10~15分

- 手術時は麻酔を使用し、痛みを感じにくい

- 入院の必要がなく、日帰りでの手術が可能

吸引法と掻爬法の特徴や相違点については下表をご覧ください。

| 項目 | 吸引法 | 掻爬法 |

|---|---|---|

| 手術方法 | 子宮内にストロー状の管を挿入し、子宮内容物を吸い出す方法 | 日本で従来から行われてきた中絶方法 トング状の器具で子宮内容物をつまみ出した後、スプーン状の器具で子宮内をかき出す方法 |

| 術前処置 | 不要な場合が多い | 子宮口よりも太い器具を使用するため、手術前に子宮口を広げる処置がある |

| 手術に伴うリスク | 子宮内膜を傷つけるリスクが低く、WHOが安全性の高い方法として推奨している | 医師の熟練度による影響を受けやすく、子宮を傷つけるリスクがある |

| 費用の相場 (健康保険は適用外) | 使い捨て機器の使用などで掻爬法よりも高額になる傾向がある 当クリニックでは術前検査から術後診察2回までの総額で税込108,900円~ | 7万円~10万円程度 医療機関により金額、料金体系が異なるため、手術のみの金額か、検査や診察も含めた総額か確認が必要 |

中絶手術の方法について、詳細を知りたい方は下記の記事をご覧ください。

関連記事:中絶方法の吸引法・掻爬(ソウハ)法とは?違いや術前処置について解説

初期中絶にはリスクがあるの?

初期中絶は比較的安全な手術となっており、手術後の合併症は初期中絶全体で約0.3%です。

- 大量出血:掻爬法の方が出血が多い傾向がある

- 感染症:器具の滅菌処理が不適切な場合などに起こりうる

- 子宮の損傷:掻爬法の方が損傷が多い傾向がある

- 子宮内の組織遺残:掻爬法の方が組織遺残が多い傾向がある

当クリニックでは使い捨ての滅菌器具を使用するため、感染症リスクを極限まで減らした中絶手術が可能です。

中絶手術には体へのリスクだけでなく、罪悪感や悲しみなど、精神面の負担も生じます。

当クリニックでは、患者様の身体的・精神的負担を最小限に抑え、安全で安心できる環境でのサポートを行っています。どんな不安や疑問でもお気軽にご相談ください。

中期中絶は妊娠22週未満まで可能

中期中絶は、妊娠12週から21週6日までの間に行われる中絶手術のことです。

初期中絶に比べて胎児が大きくなっているため、処置も大がかりになり、2〜3日間の入院が必要です。

そのため、初期中絶よりも心身への負担が大きくなります。

中期中絶の手術方法とは

中期中絶の処置には大きく分けて以下の2つの工程があります。

(1)子宮頚管の拡張

・棒状の器具を挿入し、徐々に膨張させることで子宮頸管(子宮口)を拡張する。

・妊娠週数や胎児の大きさによっては、この処置を数日間かけて繰り返す場合がある。

(2)陣痛の誘発

・子宮収縮剤を使用して人工的に陣痛を起こさせる。

・出産と同じように、陣痛の子宮が縮む力で胎児と胎盤を体外に排出させる。

・手術時の麻酔や鎮静薬を使用するかどうかは、施設によって異なる

中期中絶手術を受ける際の注意点

中期中絶を受ける際には、以下のことに注意が必要です。

- 初期中絶に比べて所要時間が長く、身体への苦痛や負担が大きい。

- 出血量が多く、回復にも時間がかかる。

- 胎児の形が明確になり、中には小さな産声が聞こえる場合もあるため、中絶をした実感が強く、精神的負担が大きい。

- 中絶後に役所への死産届の提出や埋葬などの手続きが必要になる。

- 入院費や処置・観察の複雑さ、埋葬も含めて40~60万円の費用がかかる。

- 出産育児一時金(1児につき488,000円)を受給できる場合もある。

このように、中期中絶は初期中絶よりもリスクや負担が大きくなります。

そのため、中絶の意思が決まっている場合は、初期中絶をおすすめします。

中絶期間を過ぎた場合は出産をするしかない

法律で定められた中絶が可能な期間(妊娠21週6日まで)を過ぎた場合は、出産するしかありません。

赤ちゃんについて「ご自身で子供を育てる」か「特別養子縁組や里親制度、乳児院を利用して子供を育ててくれる方に託す」かの選択をします。

実際にこの段階で受診される方からは「もうどうしたらいいのかわからない」という声をよくお聞きします。出産後の選択肢も法律や制度に基づいて整備されていますが、一人で抱え込むと混乱してしまうものです。

医療機関では、福祉や行政と連携しながらサポートを行っていますので、まずは相談することから始めてください。

望まない妊娠をした場合は早めの受診をしよう

望まない出産を防ぐためにも、妊娠に気づいたらできるだけ早く医療機関を受診することが重要です。

1.正常に妊娠しているとは限らない

妊娠が心配で、あてはまる症状を検索をしても、インターネットでわかるのは可能性までです。

自分の体の状況は診察を受けてみなければわかりません。まれではありますが「子宮外妊娠」や「胞状奇胎」などの異常妊娠になっている可能性もゼロではありません。

これらの異常妊娠は出血多量やがんの転移など、母体の生命に関わるため早期発見、早期治療が重要です。

2.早期の中絶ほど安全性が高い

妊娠週数が進むほど胎児が大きくなり、手術の複雑さや身体への負担も大きくなります。

3.複数の選択肢から自分に合ったものを検討できる

中絶を希望する場合はもちろん、中絶を望まない場合でも、自分の状況や子育て、さまざまな制度利用について正確な情報を得て、余裕を持った準備が行えます。

4.適切なサポートが受けられる

医療機関では、心理的なサポートや社会的な支援についての情報も提供し、関係機関と連携しています。

早めに受診・相談することで、さまざまなサポートを受けることができます。

望まない妊娠への悩みをひとりで抱えてしまうと、時間の経過とともに余計に相談しにくくなる悪循環に陥りがちです。

当クリニックでは、患者様の状況や気持ちに寄り添い、診察の結果をもとに最善の選択ができるよう、サポートします。

妊娠の可能性を感じたら、まずは受診・相談してください。

まとめ

- 日本では母体保護法に基づき、妊娠21週6日までの人工妊娠中絶が認められています。

- 妊娠11週6日までの初期中絶は手術(吸引法、掻爬法)が主流で、日帰り手術が可能なため身体への負担が比較的軽く済みます。

- 妊娠12週から21週6日までの中期中絶は子宮頸管拡張と陣痛誘発により出産と同じ方法で胎児、胎盤を体外へ排出します。

- 中期中絶は入院が必要で、心身や経済面への負担も大きくなるため、中絶の意思が決まっている場合は初期中絶をおすすめします。

- 妊娠22週を過ぎた場合は、出産するしかなく「ご自身で子供を育てる」か「特別養子縁組や里親制度、乳児院を利用して子供を育ててくれる方に託す」かの選択をします。

- どのような選択をするにしても、妊娠の可能性に気づいたら、一人で悩まずに早期に受診することが重要です。

当クリニックでは、吸引法の中でも子宮や母体への負担が少ない「手動真空吸引法(MVA)」を採用しています。

また、手術後1週間後と3週間後の2回の検診を無料で行っており、術後のフォローにも力を入れています。

患者様の状況や気持ちに寄り添い、最善の選択ができるようサポートいたしますので、ひとりで悩まず、早めに受診・相談してください。