中絶手術を決めたとはいえ、安全にできるかどうか不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。

中絶手術は、身体的にも精神的にもリスクをともないます。しかし、あらかじめリスクを理解することで心構えができ、不安を軽減できるでしょう。

この記事では、中絶手術に伴う身体的なリスクや精神面への影響、リスクを軽減するための具体的な方法をお伝えします。

中絶手術への不安を抱く方にとっての安心材料となれたら幸いです。

中絶手術に伴うリスクとは?

中絶手術は身体的にも精神的にもリスクを伴います。中絶リスクを検討する際にはそれぞれのリスクについて知っておきましょう。

中絶手術で特に懸念されるのが身体的リスクです。身体的リスクにより命の危険にさらされることもあります。

そのため、身体的リスクを十分に把握してから、中絶手術を受ける必要があります。中絶手術に伴う身体的リスクは次の通りです。

出血

中絶手術では付着している胎盤を剥離することから、出血のリスクがあります。

出血が止まらない原因は次の通りです。

- 子宮収縮が不十分

- 子宮内感染に伴う炎症

- 妊娠ホルモンの減少による消退出血

- 手術による傷つきや排除された組織

中絶後の出血は、手術後1~4週間程度見られることが一般的です。出血量には個人差があり、手術直後から大量出血をする方もいれば、全く出血しない方もいます。

出血量が多い場合、止血のための処置や追加の手術が必要になる可能性があります。

とはいえ、はじめて中絶手術する方は出血量が正常範囲なのか判断しづらいでしょう。以下の場合には、なるべく早く手術を受けた医療機関を受診することをおすすめします。

- 痛みをともなう

- 少しでも違和感がある

- 生理2日目並に多量の出血が3日以上続く

- 出血が止まらない

- 出血が増える

また、術後に出血が起きている場合は感染予防の観点からタンポンの使用は避け、生理用ナプキンを使用してこまめに交換して清潔を保ちましょう。

発熱、腹痛などの感染症

中絶手術後は、手術時の不十分な衛生管理や子宮内の残留物によって感染が起こりやすい状態です。

中絶手術後に感染症を発症すると以下の症状が見られます。

- 発熱

- ひどい腹痛

- 臭いのキツイおりもの

- 茶色いおりものが続く

特に、手術後に38.5度を超える日が2日以上続く場合には、感染症を発症している可能性が極めて高いといえます。

とはいえ、中絶手術後の感染症の発生頻度は低いです。しかし、お腹のふくらみが大きくなると、感染症の発症頻度も上昇するといえます。

感染症が起きた場合、抗生物質による治療が必要となるため、疑わしい症状が出ていたら医療機関を受診しましょう。

子宮頸管損傷や子宮穿孔

手術中に器具が子宮壁を傷つけることで、子宮頸管損傷や子宮穿孔が発生することがあります。

おもな症状は以下のとおりです。

| 項目 | 子宮頸管損傷 | 子宮穿孔 |

|---|---|---|

| 病態 | 子宮頸管(膣と子宮をつなぐ細い通り道)が傷つく | 子宮に穴があく |

| 症状 | 大量出血(傷が大きい場合や太い血管に傷がついた場合)痛みは軽度 | 出血腹痛子宮内感染 |

| 治療 | 縫合処置開腹手術(場合による) | 腹腔鏡手術開腹手術 |

このうち子宮穿孔は、これまでもっとも多い合併症であると言われていました。しかし、実際はほかの合併症に比べて発生頻度が低いとされる研究も存在し、手術器具による子宮穿孔は中絶1000件に1件の頻度です。

また、子宮頚管損傷を予防するために日本産婦人科医会やWHOでは術前処置を推奨しており、これによって発症頻度も低下している傾向にあります。

子宮頸管損傷や子宮穿孔は、処置や手術での治療が基本です。違和感や気になる症状があったら、かならず医療機関に相談しましょう。

参照元:MSDマニュアル家庭版「女性の健康上の問題」

繊毛遺残

繊毛遺残(せんもういざん)とは、中絶手術で取り除くべき組織の一部を取り残してしまう手術後の合併症です。

医学的な正式名称は「絨毛遺残(じゅうもういざん)」です。子宮の奇形や子宮の病気で、変形や圧迫がある場合にリスクが高くなると言われています。

絨毛とは、胎盤をつくる組織のことで、子宮内に残ってしまうとまれに感染症や大量出血の原因となります。

中絶手術は直接眼で見ながら行う手術ではないため、経験豊富な医師でも起こす可能性があるのです。

頻度は1~2%といわれており、ほとんどは自然に排出されます。出血が続いたり、妊娠ホルモンが下がらなかったりする場合は、再手術で除去するケースもあります。

中絶手術の精神的なリスク|中絶後遺症(PAS)

中絶後の精神的リスクとして最も懸念されているのが、中絶後遺症(PAS)です。

中絶後遺症(PAS)とは、Post Abortion Syndromeの略称でPTSD(心的外傷後ストレス障害)の一種と考えられています。

かなしみの感情をおさえてしまうことや、中絶手術へのストレスが原因で中絶後遺症(PAS)を発症することがあります。

特に中絶後のかなしみやストレス、罪悪感などを必要以上に抑圧することで、中絶後遺症(PAS)を発症しやすくなると考えられているため、注意が必要です。

中絶後遺症のおもな症状は、以下の3つに分類されます。

過剰反応

過剰反応とはさまざまな事象に過剰に反応して気持ちに関する症状が出ることです。過剰反応とは具体的に次の通りです。

- イライラしやすい

- 過剰に警戒心をもつようになった

- 眠りが浅い

- 孤独を感じる

気持ちの症状から徐々に不眠などの身体的症状に発展していくため、なるべく早期の段階で対処することが必要です。

フラッシュバック

中絶手術のことや中絶に関する事象がフラッシュバックする現象で、主に以下のような状態になります。

- 悪夢を見やすい

- 子どもや赤ちゃんを避ける

- 何に対してもやる気が出ない

- 中絶に関わる事象がフラッシュバックする

フラッシュバックはそのままうつ状態に発展する可能性があるためこちらも早めの対処が必要です。

抑圧

中絶に関する情報をシャットアウトしようとする抑圧によってさまざまな症状が出現します。主に以下のような症状が出現するでしょう。

- 「いなくなってしまいたい」「自分は必要ない」と感じる

- 中絶に関わった人や場所を避ける

- 中絶に関する感情や考えを否定する

- 中絶の記憶を呼び起こす可能性がある行動を避ける

中絶後遺症は個人差が大きく、かならずしもすべての人にあらわれるわけではありません。しかし、中絶後遺症を放置してしまうと、精神的な病気につながる恐れがあります。

中絶リスクを軽減するために必要なこと

中絶リスクを軽減するために、以下の3つのポイントをおさえましょう。

- 初期中絶できる妊娠周期に行う

- 安全な中絶方法を選ぶ

- 信頼できる医療機関を選ぶ

それぞれ解説します。

初期中絶できる妊娠周期に行う

中絶手術を「初期中絶」の期間内に行うと、身体的・精神的リスクが低くなるといわれています。

中絶は、行う時期によって以下に分類されます。

| 種類 | 妊娠周期 |

|---|---|

| 初期中絶 | 妊娠11週6日まで |

| 中期中絶 | 妊娠12週~21週6日まで |

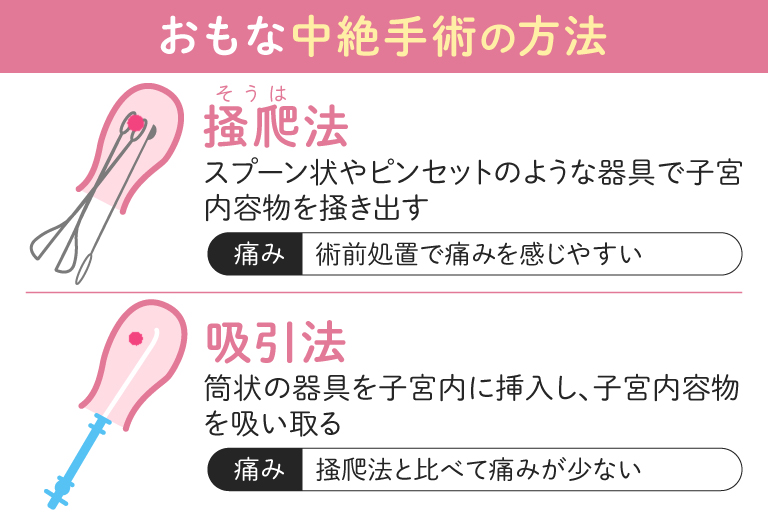

初期中絶で行う処置は吸引法と掻爬(そうは)法で、胎児を体外に排出する比較的シンプルなものです。

中絶手術の選択肢が多いうえに、母体への負担も少ないことから安全に中絶手術を受けられる時期といえます。

一方、中期中絶で行われる処置は、陣痛誘発剤を使用して陣痛を引き起こして流産させる方法です。

通常の出産と同じ程度の痛みやからだへの負担があるため、1~3日の入院が必要となり、術前の処置も必要です。

さらに中期中絶の場合は、役所へ届け出る必要があり、なかには強い罪悪感を抱く方もいらっしゃいます。

こうしたことから、初期中絶できる期間に行うほうが母体への身体的・精神的負担が少ないといわれているのです。

人工妊娠中絶手術が受けられるのは、妊娠22週未満(21週6日)までと母体保護法で規定されています。

もし妊娠週数が明らかでない場合は、早めに産婦人科を受診して相談しましょう。

安全な中絶方法を選ぶ

人工中絶のリスクを最小限におさえるために、適切な手術方法を医師と相談して選択しましょう。

初期中絶では、「吸引法」と「搔爬(そうは)法」の2種類があります。

| 掻爬法 | 吸引法 | |

|---|---|---|

| 特徴 | 子宮の出口を広げる処置のあとに器械を使って子宮内容物を出す | 器械を子宮内に入れ、子宮内容物を吸引する 手術前の処置が必要ない |

| メリット | 行っている医療機関が多く、探すのが比較的簡単 | 子宮内膜を傷つけるリスクが低いため、搔爬法より安全性が高い |

| デメリット | 吸引法と比べて出血や感染リスクが高い 手術前の処置の痛みが強い | 採用している医療機関が少ない |

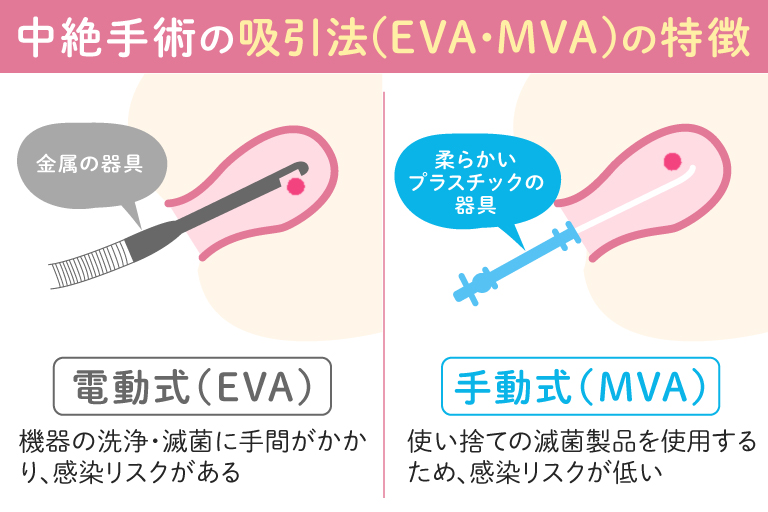

さらに、吸引法は電動式(EVA)と手動式(MVA)の種類があり、より安全性が高いのは手動式(MVA)です。

WHOでも吸引法による中絶手術を推奨しており、妊娠14週まで95~100%の成功率を誇っています。

初期中絶の時期を超えると、陣痛促進剤を使用した中絶が必要です。

通常の出産と同じく胎児を娩出する方法で、先述したとおり母体への身体的リスクや精神的リスクが高まります。

リスクを低減させるためには、初期中絶で行える吸引法がもっとも安全と言えるでしょう。

ルナレディースクリニックでは、吸引法のうち「手動式(MVA)」による中絶に対応しています。より安全に中絶手術を受けたい方は、1人で悩まずにルナレディースクリニックへ一度ご相談ください。

関連記事:人工中絶手術にかかる費用や全体の流れ・注意点を解説!

信頼できる医療機関を選ぶ

経験豊富な医師が在籍していたり、適切なアフターケアを提供していたりする医療機関を選ぶことで、中絶手術に伴うリスクを低くできます。

信頼できる医療機関は、以下のポイントで選びましょう。

【医療機関選びのポイント】

- 医療機関の実績と評判

- 術後のアフターケアの内容

- 費用の透明性

- 24時間対応の有無

- 術前検査の実施内容

- 対応する手術方法の種類

このうち医療機関の実績と術後のアフターケアが重要です。

フォロー体制の整った信頼できる医療機関を選ぶことで、手術後のトラブルや不安を最小限におさえられるためです。医療機関選びのポイントをおさえ、自分にとって最適な医療機関を見つけましょう。

中絶リスクに関するよくある質問

中絶手術に伴うリスクに関して、将来の妊娠への影響や、高齢化に伴う合併症の発症についての質問が寄せられています。

これらの疑問を解消し、中絶手術を受けるか検討していきましょう。ここでは、よくある質問にお答えします。

中絶による将来の妊娠への影響は?

中絶手術によって、不妊リスクが高くなることは極めてまれです。

むしろ、中絶手術後は妊娠しやすいという意見もあります 。

一般的に中絶手術1~2ヶ月後に月経が再開し妊娠可能な状態となりますが、なかには月経再開前に妊娠してしまう方もいます。これは、子宮内膜が回復し、妊娠できる子宮環境が整うためです。

とくに中絶手術後は月経周期が不安定になりやすく、気づかないうちに排卵期を迎えてしまい妊娠につながってしまうのです。この時期の無防備な性行為は、望まない妊娠につながりかねません。

性行為をする際には、正しい避妊をこころがけましょう。

また、手術後は感染リスクが高くなります。術後、最低2週間は性行為を控えてください。

関連記事:一度中絶すると妊娠しにくい?中絶跡は分かる?後遺症や中絶履歴が残るか解説

40代になると中絶リスクは高まる?

40代で中絶によるリスクが高まることは、明らかになっていません。

ただし、高齢になるほど免疫力が低下することから、20代~30代の若年層と比べて手術後の感染は引き起こしやすいと言えます。

そのため、手術後の体調変化にはより一層敏感になる必要があるでしょう。

まとめ

中絶手術は身体的および精神的リスクを伴うため、事前にリスクを理解し心構えを持つことが重要です。

初期中絶の時期に手術を受けることで、中絶手術によるリスクを軽減できるでしょう。安全な手術方法の選択や信頼できる医療機関を選ぶことがより安全に手術を受けるために大切です。

ルナレディースクリニックでは、WHOも推奨する吸引法のうち「手動式(MVA)」による中絶に対応しています。

中絶手術に関して不安を感じている方は、一度ご相談ください。